Manchmal reichen zwei blaue Häkchen aus, um Unruhe auszulösen. Die Nachricht wurde gelesen, aber keine Antwort kommt zurück. Keine große Sache – und doch beginnt etwas zu kreisen: Gedanken, Zweifel, Interpretationen.

»Habe ich etwas Falsches gesagt?«

»Bin ich zu viel?«

»Warum dauert das so lange?«

Menschen mit einem ängstlich-ambivalenten Bindungsstil erleben Nähe selten als selbstverständlich. Sie sehnen sich danach, gleichzeitig misstrauen sie ihr. Was sie brauchen, ist Verbindung – was sie fürchten, ist ihr Verlust. Die Ambivalenz liegt nicht in der Haltung zur Beziehung, sondern in der Sicherheit, dass sie bleibt.

Ein vertrauter Widerspruch

In der Theorie klingt das vielleicht kompliziert, in der Praxis ist es Alltag für viele: Nähe wird gesucht, oft intensiv. Die Zuneigung des Gegenübers wird gespürt – aber nicht verinnerlicht. Jeder kleine Abstand wird registriert, oft überinterpretiert. Ein Tag ohne Nachricht kann sich anfühlen wie ein stilles Beziehungsende, auch wenn objektiv nichts passiert ist.

Diese Menschen denken und fühlen viel – manchmal zu viel für ein emotionales Gleichgewicht. Sie hören Zwischentöne, wo andere noch gar nichts gesagt haben. Und sie stellen Fragen, die keine Kontrolle wollen, sondern Sicherheit: »Ist alles gut zwischen uns?« heißt in Wahrheit oft: »Kann ich mich weiter entspannen?«

Bindungschaos

Nähe gefunden – jetzt bitte bestätigen. Mehrfach.

- Zuneigung? Gesehen.

- Vertrauen? Wird geprüft.

- Nachricht? Gelesen. Aber wo bleibt das Herzchen?

Typisch:

»Ich will einfach nur wissen, dass alles okay ist.«

(Heißt in Wirklichkeit: »Ich habe Angst, dass es nicht mehr reicht.«)

Nicht übertrieben – nur überfühlt.

Herkunft: Beziehung war nie ganz sicher

Psychologisch betrachtet geht dieser Stil häufig auf frühe Erfahrungen zurück, in denen Bindung nicht konstant verfügbar war. Eltern oder andere Bezugspersonen waren vielleicht liebevoll, aber nicht immer präsent – emotional oder körperlich. Das Kind lernte: Liebe ist möglich, aber sie ist fragil. Nähe ist wertvoll, aber sie kann jederzeit entzogen werden.

Was daraus entsteht, ist kein Misstrauen gegenüber Menschen, sondern ein tief verankertes Misstrauen gegenüber emotionaler Sicherheit.

Was hilft – was nicht

Nicht hilfreich ist der Versuch, sich zu »entsensibilisieren« oder emotionale Bedürfnisse herunterzuspielen. Menschen mit ängstlich-ambivalentem Stil sind nicht »zu emotional«, sondern besonders feinfühlig – und diese Fähigkeit verdient Anerkennung, nicht Abwertung.

Hilfreich sind stattdessen Rituale zur Selbstberuhigung, die unabhängig von der Reaktion anderer funktionieren. Auch das bewusste Benennen von Gefühlen (ohne Schuldzuweisung) kann viel entlasten. Wer sagt: »Ich spüre gerade Unsicherheit«, schafft Raum für Beziehung, ohne Druck zu erzeugen.

Ein weiterer Schlüssel liegt darin, sich selbst eine Verlässlichkeit zu bieten, die früher vielleicht gefehlt hat: durch Klarheit, Selbstmitgefühl und die Erkenntnis, dass emotionale Sicherheit nicht immer von außen kommen muss.

Eine stille Stärke

Der ängstlich-ambivalente Stil ist kein Beziehungsproblem, sondern eine Beziehungsrealität. Wer so fühlt, ist nicht »zu viel«. Vielleicht einfach nur: sehr wach. Sehr aufmerksam. Und sehr darauf bedacht, dass Verbindung bleibt, wo sie gut tut.

Und genau darin liegt – wenn man genauer hinsieht – eine besondere Fähigkeit: die Kunst, Beziehungen ernst zu nehmen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, sich selbst darin zu halten.

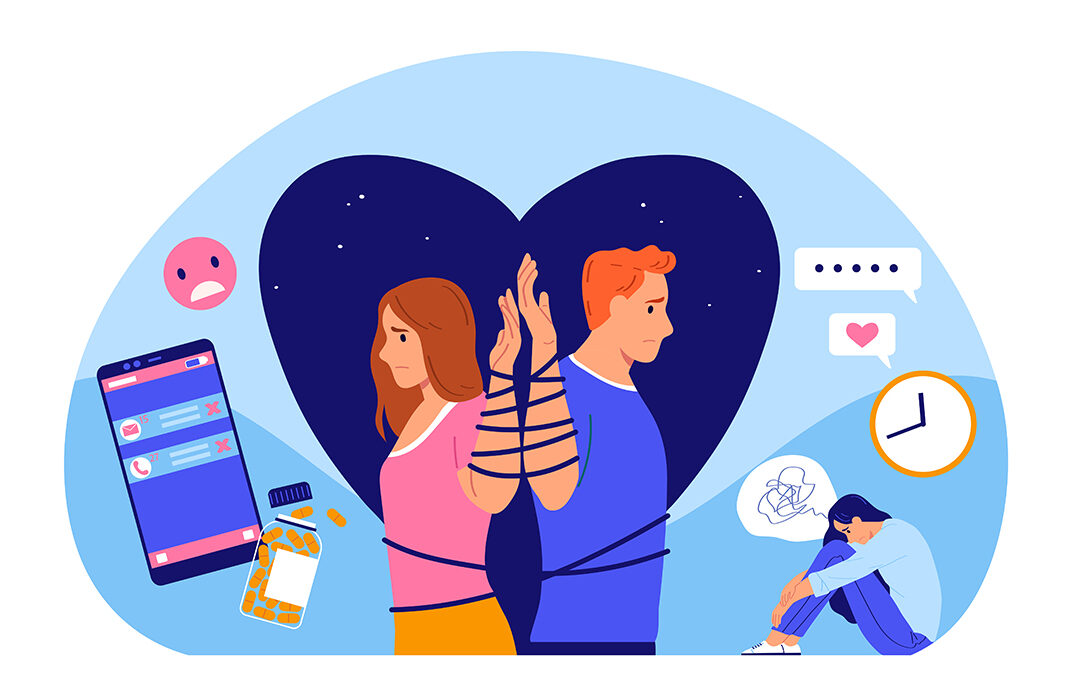

Titelbild von: FREEP!K